解密高尔夫球工房故事

北京第一家高尔夫工房是哪家?有人说是南城天得练习场有日本人的那家,有的人记忆停留在燕莎后边某写字楼里,更有甚者,告诉我是紫玉山庄旁边的一家路边小店……各种答案众说纷纭,现已无从考证。

就像每个人都能说出自己吃过最热闹的火锅是在哪儿和谁在什么环境下吃的,甚至点了几盘肉,说了什么段子这些细节都能一一回忆一样,每位去过高尔夫工房的狂热爱好者也能说出自己为什么去,换了什么东西,效果如何——球技进步或者吃亏上当的故事也有一箩筐。

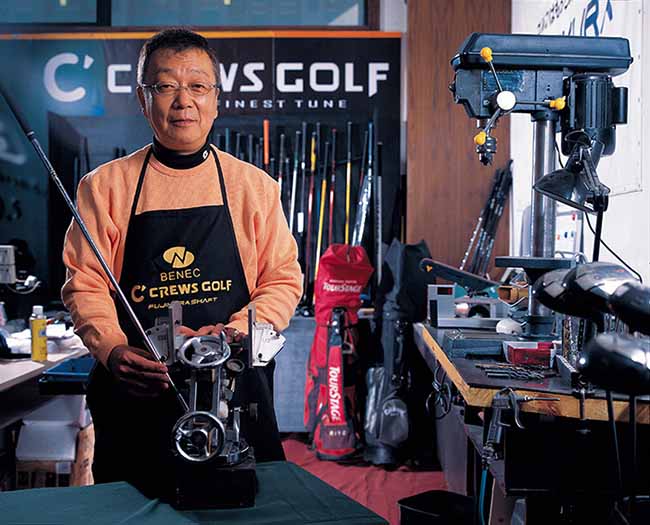

细间武志,是有影像资料的最早一批来到中国的日本球具技师

“高尔夫是个特别小的圈子,”原天得练习场,后迁至鸿华练习场,最近转到北苑练习场的工房老板纪丽莉总结自己十几年的心得时如此说道,“江湖高手是一个小圈子,无论他们在不在一起打球,互相之间总是认识的。哪家工房的口碑不好,‘圈里人’很快就会知道。”在纪丽莉看来,工房不像传言中是个挣钱的好买卖——几十万买设备,几十万装修和租金,再加上二三十万的人员工资,一年一百万是开工房的资金门槛。对业务有要求的工房,如果每年不搭几十万,做出几十支试打杆供客人试打,工房技师就只能靠想象去做球杆。无法观察到客人试打的情况,作为可供参考的依旧,那么量身定做服务就停留在臆造的阶段,出错的比例自然会高。除此之外,还有看不见的开支。尽管都是销售球杆,工房和球具店的情况也不一样。球具店里卖品牌的东西,规格是统一的。而每个技师都有自己青睐的杆头和杆身品牌,工房间没有可以调货余地。这样算来,再加上常备几百万的杆头和杆身的库存,工房的投入和风险可能要大于开一般的球具店。任何有头脑的生意人,面对同样的投资规模与回报率,肯定会选择球具店这个相对风险和专业门槛更低的生意去做。 尽管如此,随着打球人口逐年递增,生存空间出来了,工房也随之越开越多。“一开始我会担心同业竞争越来越激烈,别人把生意抢走,但是后来我释然了,竞争其实是教育消费者的过程——只有不好的事发生了,才能告诉消费者,什么是好的东西。”纪丽莉在工房圈有着自己忠实的拥趸,居住在京城北边的发烧球友,几乎都是她的长期客户,“没人做工房,证明大家都不看好这门生意的发展前景,原有的技术也不会进步;只有做工房的人越来越多了,才会产生市场机制,优胜劣汰,促使工房的手艺朝着更高的目标迈进。” 纪丽莉的工房就像是这个服务“小圈子”的行业缩影,经历过初期的懵懂,迎来了高峰的爆发,现在正逐步把生意做精。店越开越小,但是来找她的客人却多了。“曾经担心换了店址,原来的客人找不到了怎么办,后来我发现,客人是跟着技师走的,圈子小,不怕客人找不到自己。”纪丽莉对于这点颇为自信。想来的确如此,就像遇到了合适的理发师一样,换了别人打理,除了重新沟通建立信任耗费时间和精力,剪出来的发型怎么看着也都觉得别扭。 刚开始做工房的时候,纪丽莉把大量精力花费在和媒体搞好关系上,希望媒体多多报道,增加工房的知名度。她后来了解到,自己的大部分新客户不是通过媒体宣传,而是朋友间的口口相传才最终决定找她做杆之后,改变了从媒体入手的旧有观念。对于高尔夫的狂热爱好者来说,彼此间讨论球具的问题比普通球友更深入,也更容易建立起彼此间的信任感,而好的口碑营销,或许更适合这种小众的定制服务。

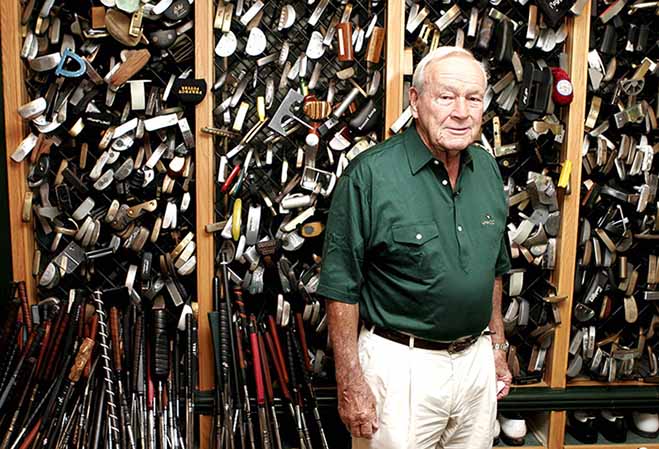

不打球的技师你要多小心,以销售为主的工房,有很多“天马行空”的球杆创意

看到第三类客人,有的工房会忍不住偷笑,有的工房却皱起了眉头。有一种客人,明明跟技师不熟,甚至慕名从外地赶来,要求见一次面就必须成功,失误风险会远高于跟技师熟稔或者善于沟通的客人。倘若原来的球杆不匹配,技师还容易调整;如果原来的球杆已经很好了,客人还想再远20码,有良心的技师也许会说,你得改动作,让挥杆更加流畅,击中甜点的几率上去了,距离自然会高。无良的技师则会会心一笑,向你介绍某款“小众”品牌的杆身,在国外神乎其神,特别适合你的情况。当然,这种“小众”而高端的产品,价格相对高一些,苦于没有参考,又远道而来,大多数客人只能接受工房开出的价码。“二三线城市的工房,新产品和新资料的更新速度慢,不如一线城市获取信息的速度快,如果工房极力推荐一些名不见经传的产品,就特别值得消费者注意。”吉泽向我介绍行业里不良工房赚钱的门道时说道。“最怕那些不怎么打球,会装杆,又不在一个地方长驻的工房技师了,那种地方什么东西都敢做,什么东西都敢卖。” 看到这里,你可能会产生疑问:在美国,几乎有球场的小镇就有体育用品商店,几乎每家商店都可以在销售球杆之余,提供量身定做服务。难道说,中国就没有那么多合格的技师吗? 美国人的量身定做是按照一定的规格制作,客人并没有亚洲的消费者可以选择的余地这么多,以Tour AD或者Diamana这种美规常见的杆身品牌来说,都是以重量去区分——挥杆速度快慢的人,对应重量多少的杆身——基本上实现了麦当劳式的量化操作。技师只是起到导购的作用,按方抓药,没有自由发挥的空间,也没有空子可钻。 但是日系的工房不这么看待量身定做的问题。也许是对物品有着极致追求的性格,日本人更强调个性化的定制服务,弹道具体到多高才算高,杆身的折点在哪里才能增加起飞角和杆头速度……这一类的问题,日系杆身都有非常细致分别。以UST和Fujikura杆身而言,UST属于日系品牌中的堂堂君子,每年产品都在保持高性能的同时,各项系数在产品手册中都严格地标明出来,拿到手上的实物也几乎与手册中的参数没有误差。而Fujikura更像强调个性张扬的浪子,除了每年定期推出的适合大众球手的产品外,偶尔还会推出一些特别稀奇古怪的产品,让人丈二和尚摸不着头脑。“有一年,Fujikura推出了一款100克重的杆身,我觉得有趣就购入了一支,但是让很多人试过,没有人爱用。”吉泽谈起当初那支岁月静好的杆身时,仍然充满了自豪感,“直到一位退役的铁饼运动员走进我的工房,买走了那支杆身,离开的时候他还千恩万谢地告诉我,他终于找到了适合的球杆。那一刻我特别满足,特别开心。” 来源:《高尔夫》杂志此文章来源于网络, 版权归原作者所有。